Seit Jahren werden die geburtenstarken Jahrgänge als Hauptschuldige der Rentenmisere dargestellt.

Seit Jahren werden die geburtenstarken Jahrgänge als Hauptschuldige der Rentenmisere dargestellt.

Zu Unrecht!

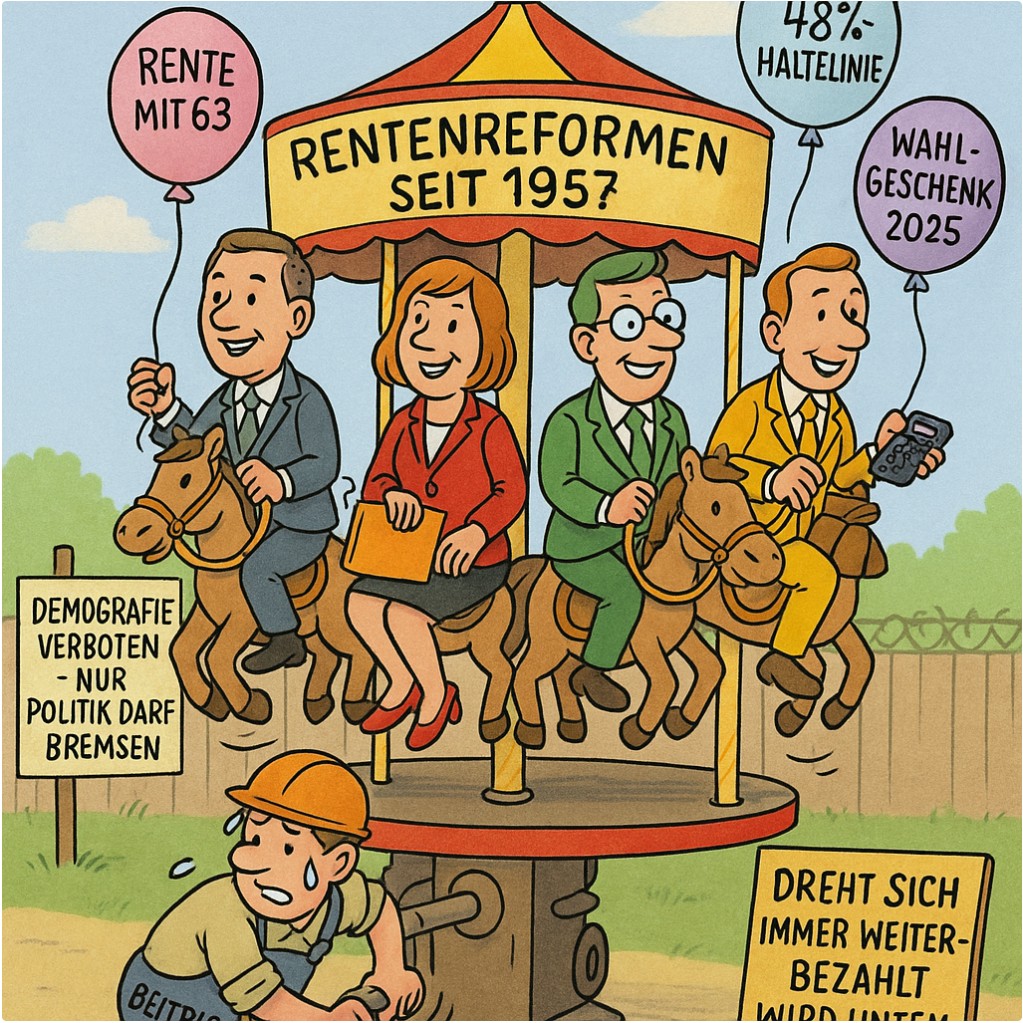

Nicht die Boomer haben versagt – sondern die Politik, die über Jahrzehnte mit kurzsichtigen Entscheidungen das Fundament der Altersvorsorge untergraben hat.

1. Ein Systemfehler mit Ansage

Die Rentenreform von 1957 war der Wendepunkt: Statt Rücklagen zu bilden, setzte die Bundesregierung auf das Umlageverfahren, bei dem die Jungen die Alten finanzieren.

Es war politisch bequem – aber ökonomisch riskant.

Schon damals war klar: Wenn die Zahl der Geburten sinkt, bricht das Gleichgewicht. Trotzdem blieb das System unangetastet.

Die Warnungen von Fachleuten wurden ignoriert, weil sie Wahlen kosteten.

Die wichtigsten Rentenreformen seit 1946:

| Jahr | Reform / Entscheidung | Regierungsparteien | Wirkung auf System |

|---|---|---|---|

| 1957 | Dynamische Rente, Umlageverfahren | CDU/CSU + SPD | Lebensstandardsicherung, aber abhängig von Demografie |

| 1972 | Leistungsausweitung (Frührente, Mindestrenten) | SPD + FDP | Starker Ausgabenanstieg, spätere Finanzprobleme |

| 1992 | Neues Rentenrecht (SGB VI), Wiedervereinigung | CDU/CSU + FDP | Ost-Integration, hohe Transferkosten |

| 2001 | Riester-Rente | SPD + Grüne | Versuch der privaten Ergänzung, begrenzter Erfolg |

| 2004 | Nachhaltigkeitsfaktor | SPD + Grüne | Dämpfung der Rentenanpassung bei Demografie-Druck |

| 2007 | Rente mit 67 | CDU/CSU + SPD | Entlastend, aber unpopulär |

| 2014 | Rente mit 63 & Mütterrenten | CDU/CSU + SPD | Höhere Kosten (> 13 Mrd €/Jahr), Fachkräfteverlust |

| 2021 | Grundrente | CDU/CSU + SPD | Sozialpolitisch positiv, zusätzliche Staatsmittel |

| 2024 | Rentenpaket II (48 %-Haltelinie) | SPD + Grüne + FDP | Stabilität auf Pump, steigende Beitragssätze |

2. 1972: Der Beginn der Überforderung

Mit der Reform unter Willy Brandt wurden neue Leistungen eingeführt: Frühverrentung, Mindestrenten, Ausweitung der Anspruchsgruppen.

Ein sozialpolitischer Erfolg, ein finanzpolitischer Bumerang.

Seitdem gilt: Je näher die Wahl, desto teurer die Rente.

Jede Regierung versprach mehr, als das System tragen konnte – aus Angst vor den Schlagzeilen.

3. 1990: Die Einheit als politische Entschuldigung

Die Integration der Ost-Renten war historisch richtig, aber handwerklich falsch.

Statt ein neues, nachhaltiges System zu schaffen, kopierte die Politik das alte Umlageprinzip und blähte es mit milliardenschweren Zusatzleistungen auf.

Seitdem finanziert der Bundeshaushalt Jahr für Jahr zweistellige Milliardenbeträge aus Steuern, um Löcher zu stopfen, die politisch selbst geschaffen wurden.

4. 2000er: Reformversprechen – und dann Stillstand

Die Einführung der Riester-Rente und des Nachhaltigkeitsfaktors war ein Schritt in die richtige Richtung – aber halbherzig.

Der Staat versprach Förderung, schuf Bürokratie und ließ das Modell veralten.

Der Nachhaltigkeitsfaktor, der Rentenanpassungen dämpfen sollte, wurde immer wieder politisch außer Kraft gesetzt, sobald er unpopulär wurde.

Reformen blieben Überschriften, keine Strukturpolitik.

Was die Fehlentscheidungen kosten:

| Maßnahme | Geschätzte jährliche Zusatzkosten | Finanzierungsquelle |

|---|---|---|

| Rente mit 63 | ≈ 13 Mrd € | Beitragszahler |

| Mütterrenten I + II | ≈ 10–11 Mrd € | Beitragszahler |

| Grundrente | ≈ 1,3–2 Mrd € | Steuerzuschuss |

| Nicht gedeckte Sozialleistungen | ≈ 40 Mrd € Lücke (DRV 2023) | Beiträge / Steuern |

| 48 %-Haltelinie bis 2039 | + 30 Mrd € pro Jahr (ab 2030er) | Beiträge / Bund |

5. 2014–2021: Die teuersten Fehler der Nachkriegsgeschichte

Die Großen Koalitionen aus CDU/CSU und SPD machten das, was sie immer am besten konnten: teure Kompromisse.

-

Rente mit 63: über 13 Milliarden Euro jährlich – Fachkräfte verlassen den Arbeitsmarkt, während Betriebe händeringend suchen.

-

Mütterrenten: mehr als 10 Milliarden Euro pro Jahr – bezahlt aus Beiträgen, nicht aus Steuern.

-

Grundrente: sozialpolitisch richtig, finanziell fragil.

Diese Entscheidungen waren bewusst gegen jede demografische Vernunft getroffen – und sie prägen die Misere bis heute.

6. 2024: Die nächste Kostenwelle rollt an

Mit dem Rentenpaket II hat die aktuelle Regierung das nächste Fass geöffnet:

Das Rentenniveau von 48 Prozent wird gesetzlich garantiert – koste es, was es wolle.

Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) bedeutet das Beitragssätze über 22 Prozent und Mehrkosten von über 30 Milliarden Euro jährlich in den 2030er-Jahren.

Anstatt das Problem ehrlich zu benennen, wird Stabilität ins Gesetz geschrieben – auf Pump und zu Lasten der Jüngeren.

7. Die wahre Schuldfrage

Die demografische Entwicklung war kein Überraschungsgast.

Seit den 1970ern liegen alle Prognosen auf dem Tisch.

Doch anstatt klug vorzusorgen, hat die Politik das Rentensystem zum Stimmenfänger gemacht.

Jede Partei, jede Regierung hat sich am Umlagetopf bedient – mal für soziale Wohltaten, mal für Wahlkampfbotschaften.

Das Ergebnis ist ein System, das nicht wegen der Boomer, sondern wegen politischer Bequemlichkeit an seine Grenzen stößt.

8. Fazit: Eine Krise der Ehrlichkeit

Die Rentenkrise ist kein Naturereignis, sondern das Resultat jahrzehntelanger politischer Fehlentscheidungen.

Die Verantwortung liegt nicht bei den Bürgerinnen und Bürgern, die gearbeitet und eingezahlt haben –

sondern bei jenen, die das System verwaltet, manipuliert und für kurzfristige Popularität missbraucht haben.

Die Politik hat den Menschen eingeredet, man könne alles haben:

frühe Rente, hohe Leistungen, stabile Beiträge.

Das war eine Illusion.

Heute zeigt sich, was sie wirklich war: ein teures Versprechen auf Kosten der Zukunft.

Die Wahrheit lautet: Nicht die Boomer haben das System ruiniert –

die Politik hat es getan.

Und schlimmer noch:

Sie verkauft den Bürgern weiterhin die eigene Verantwortung als Schicksal – und liefert damit den Populisten die Steilvorlage.